”何故を考える”ことと”多様性”

つい最近のテレビ番組で、「縦横高さ1m x 1m x 1mの箱に入る水は何リットル?」というクイズがありました。答えは「10リットル」、「100リットル」、「1000リットル」

の三択で、芸能人と小学生が答えるものでした。さて、このコラムを読んでいる人の答えは何でしょうか?

小学生は、一生懸命に紙に書いて計算しています。芸能人は頭の中でいろいろと考えています。さて、答えは?

三択であるし、このコラムを読んでいる人は理系の人が多いかもしれないので、答えは簡単と思います。答えは「1000リットル」です。

私のこの答えの出し方はいろいろありました。最初に考えたのは、体積は3つの同じ数字を掛けるのだから、「0」の数は3の倍数。だから「1000リットル」しかないという安直なものです。次に考えたのは、牛乳パックは確か1リットル。縦長の直方体だけど、正四角形の立方体にすると1辺10cmくらいになりそう。1m x 1m x 1mは、縦横高さでこれが10個ずつなので「1000リットル」。もう一つは、小型車はだいたい1トン。1m x 1m x 1mの箱に水が入ったら小型車と同じ重さくらいかな。「1トン=水1000リットル」だから「1000リットル」。計算しなくても、答えを出す方法はいくらでもあります。3択だし、詳細な答えを求めているわけでもないので、だいたいの計算で分かってしまいます。

私たちの周りには、詳細な計算しなくてもちょっと視点を変えれば分かることはたくさんあります。でも、そのちょっと視点を変えて考えるという習慣がないと、騙されてしまったり、損をしてしまったりすることがあるのです。「ドラゴン桜」で阿部寛が「お前らバカは、すぐ騙される、勉強しろ!」という場面があります。「何でも、ちょっと視点を変えて考える習慣を付けろ」ということですね。このドラマの社会の時間で、日本のパイナップル(確か?)の輸入先を答える問題の場面でも、ちょっと視点を変えることによって、その国名を当てることができたのでした。

話は変わって、20年くらい前に住宅ローンで「ゆとり返済」というものがありました。私もマンションの購入を考えている頃だったので、ローンに関心がありました。「ゆとり返済」は、返済初期は金利が低く設定されていて、数年後に金利が上がるものです。最初に金利を低く抑えて返済しやすくするのです。銀行の担当者は「若い頃は、給料が少ないから返済を楽にして、だんだんと給料が上がってくるに連れて、ちょっと返済を多くしていく返済方法なんです」と説明をしていました。でも、私は「それは、おかしい」と思いました。結婚して子供ができると、出費の方が給料上昇分より多いに決まっていると考えたのです。人によってそれは様々とも思いますが、案の定数年後には政府の指導によって「ゆとり返済」は中止になりました。金利が上がり返済できない人が増えてきたのでした。

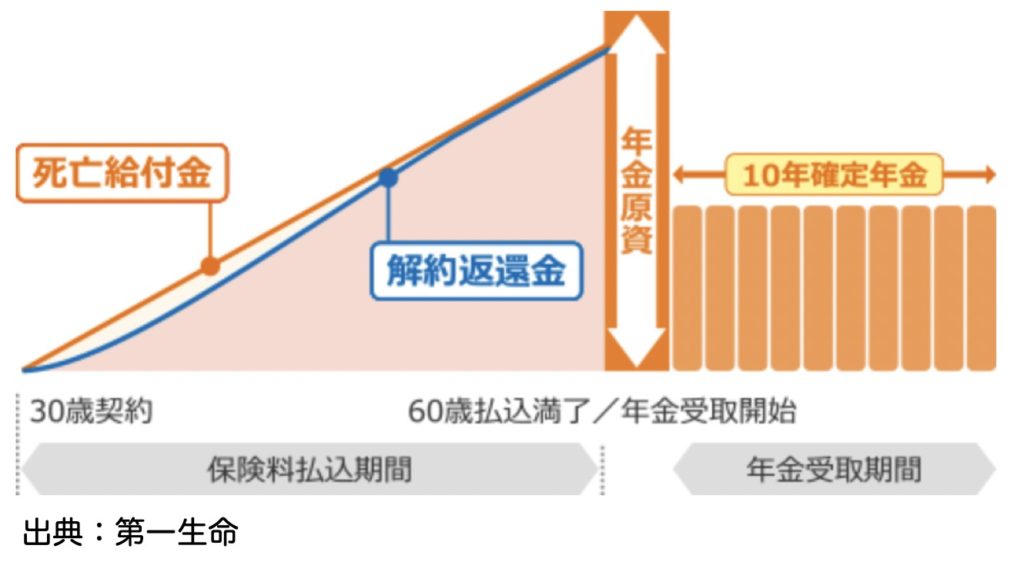

もう一つ。私は入社時に生命保険に入りました。今では、考えられないくらい良い条件の積立式の保険が各社から販売されていました。そして、たくさんの友人がこの保険に加入しました。加入から10年後くらいした保険全般の見直しの時期に、馴染みの保険屋さんから何度も、「この生命保険は、絶対に他の保険に乗り換えないようにね」と言われていました。もうその頃から、こんな好条件の商品はあり得なかったからです。これも、20年くらい前の話になります。多くの保険屋さんが、この好条件の積立式の保険から掛け捨ての保険への乗り換えを提案してきたのです。私のところにも、若い女性の保険屋さんが来て説明をするのです。でも、私の質問に対する説明がままならず、「上司を連れてきます」と言いました。別の日に、年配のおばさんがやってきて説明を始めたのですが、どうも彼女の説明が私には理解できないのです。ちなみに、その時点ではまだ自分の積立式の保険がそんなに好条件とは知りませんが、私の頭の中には、そもそも「保険屋さんが自社の利益のために乗り換えを勧めているしかないので、私にメリットはあるはずない」という考えがありました。私の質問に対し、この保険屋さんのおばさんも、明確に答えられませんでした。そして、しまいには「とにかく、なんでもいいから掛け捨てにすればいいの!」と怒ってしまったのです。乗り換えで私にメリットがあるという説明には、きっと矛盾があったのですね。詳細の内容は覚えてはいませんが。

数年後に、あのときの掛け捨てへの変更は多くの保険会社が同じように行っていて、乗り換えた人はその後かなりの損をした、とう評判が立ったのでした。

ちょっと視点を変えて、「なんで?」と考えることはとても大切と思います。日本人の発想はバラエティーに富んでいるは決して言えません。余談ですが、芸能人は凄くバラエティーに富んだ人が多いと思います。滝沢カレンなんかはその典型ですね。食材の身になって書いた料理本なんて、普通の人ではそんな発想はあり得ないと思います。

最近の日経ビジネスのコラムに、「学校教育に多様性(=バラエティー)がない」という指摘がありました。この原因は、前述した「考える」ことが学校教育ではあまり重要視されていないからだと思っています。受験で合格することが学校の勉強の主目的なので、「正解」への道筋を暗記することが大切とされる勉強方法だからです。バラエティーに富んでいたら、違う道筋に行ってしまうからダメなのですね。でも、いつまでも日本はこれでいいのかなと思います。戦前に白洲次郎がイギリスに留学し、授業で学生全員にある課題が与えられたそうです。白洲次郎はその課題に関して、一生懸命に人に聞いたり本で調べたりしました。そしてその課題の発表のときに、その調べたことを「私はすごいだろ」と言わんばかりに発表したそうです。そうしたところ、教授から褒められるどころか、言われた言葉は「あなたの考えを聞きたいの、それじゃ全然ダメ!」とのことでした。昔から日本の教育は変わらないのですね。

日本の学校教育は「赤は止まれ、青は進む」と教わります。もし、生徒が「何故、赤は止まれなの」と質問すれば、先生は「それがルールだから」と答えるでしょう。生徒は「へぇ〜」ときっと半分納得した顔で去っていくと思います。生徒の本当に欲しい答えは「何で赤が止まれのルールなの?」なのです。でも、これはきっと先生も答えられないと思います。答えられたたとしても「赤は目立つから、“止まらないと危険”のサインにしているのです」がせいぜいと思います。

私なりの回答を、次にお伝えしたいと思います。

基本的には、横断歩道を渡るときには、人は車がいないことを確認し、車は人がいないことを確認して、進んで良いかを判断します。でも、横断歩道で車が歩行者の近くに迫っていた場合、車の運転手は「あの人はきっと渡らないから大丈夫」と判断し、歩行者は「渡っても、車は止まってくれるから大丈夫」と判断することがあるかもしれません。このように2人の判断が異なってしまうと、引かれてしまうのです。この原因は人によって、「人がいない、車がいない」判断が異なるからですね。よって、このような判断の違いによる事故などを避けるために、人の多い公共の場では「統一した判断」を作る必要があるのです。それが「赤は止まれ、青は進む」となるわけです。

もしこれをちゃんと理解していないと、「青で横断歩道を渡ったら、引かれた。自分のせいではない」となってしまいます。でも実際には、明らかに車がきているのに横断歩道を渡った人にも責任はあります。何より怪我するのは自分なので、一番の損しますね。

もし、このとき「赤は止まれ、青は進む」の「何故」をちゃんと知っていれば、「青だけど、車が来ているから渡らない」という判断ができるのでます。また、そこから多様性も生まれてきます。例えば、「中間の黄色を作ろう」、「青である時間を表示しよう」とかでしょう。海外を旅行するといろいろな信号があります。それも、「何故」が分かった上で、生まれたその国々の多様性です。もしかしたら、他にも「赤と青」の色表示ではない、いろいろな信号のアイディアが生まれるかもしれません。「統一した判断」が必要なら「赤と青」にこだわる必要もないわけです。

「日本の学校教育に多様性」がない理由は、このように「何故」の生徒の質問に「ルールだから」で答えてしまう先生が多いのではないでしょうか?校則問題は、いまだにあります。数年前に、女子学生が髪を黒く染めさせられた問題もありました。髪に関する校則の「何故」を理解していない、そして考えない先生のとった行動だったと思います。数学の「9と9.0」問題にしても、きっと「何故」を理解していない、考えない先生の指導だったのだと思います。若い学生を「ルールだから」で縛ってしまうと、花束を、カットした茎の方ではなく花の近くで縛ってしまうようなもので、たくさんの花びらが綺麗に広がりません。もったいないことですね。先生はきっと楽なのでしょうが。

先生は生徒のあらゆる「何故」に答えられるように、勉強をする必要があると思います。多様性のある学生は「何故」から生まれてくるのです。学校の先生はますます忙しいでしょう。

話は変わって、ものづくりは楽しいものです。自分のアイディアを製品化して販売するのです。ちょっとお金はかかりますが、とても夢があります。

例えば、とってもシンプルなコップを作るとしましょう。

・材質は?

・色は?

・サイズは?

・デザインは?

・模様は入れる?印刷にする?

・特徴は?落としても割れない?持ちやすい?

これらのそれぞれに、無限とも言っていいほどたくさんの種類や方法があるのです。つまり、コップの仕様は無限です。「考える」ことだらけです。とっても楽しいですね。

自分のアイディアを製品にしたい方は、ここをクリックしてください!